영화 '덕혜옹주'는 조선의 마지막 황녀, 덕혜옹주의 삶을 감성적으로 그려낸 작품입니다. 그녀의 삶은 실제로 영화보다도 더 고통스럽고 비극적어었습니다. 오늘은 영화 '덕혜옹주'를 통해 그녀의 실제 삶을 연대기적으로 살펴보겠습니다. 조선 왕실의 몰락과 일제 강점기의 비극을 함께 이해할 수 있는 기회였으면 좋겠습니다.

영화 '덕혜옹주' 줄거리

영화 '덕혜옹주'는 대한제국 고종의 막내딸로 태어난 덕혜옹주의 삶을 중심으로 이야기가 전개됩니다. 유년시절부터 일제에 의해 일본으로 끌려가 정략결혼과 정신병원 수용을 겪고, 마침내 조국으로 돌아오는 그녀의 파란만장한 여정을 그립니다. 나라를 빼앗긴 황녀의 고독한 삶과 인간적인 고통을 감정적으로 풀어내며, 조선 왕실 몰락의 단면을 보여주는 역사 서사입니다.

일제강점기 조선 왕실의 마지막 공주, 덕혜옹주의 진짜 삶

덕혜옹주는 누구인가?

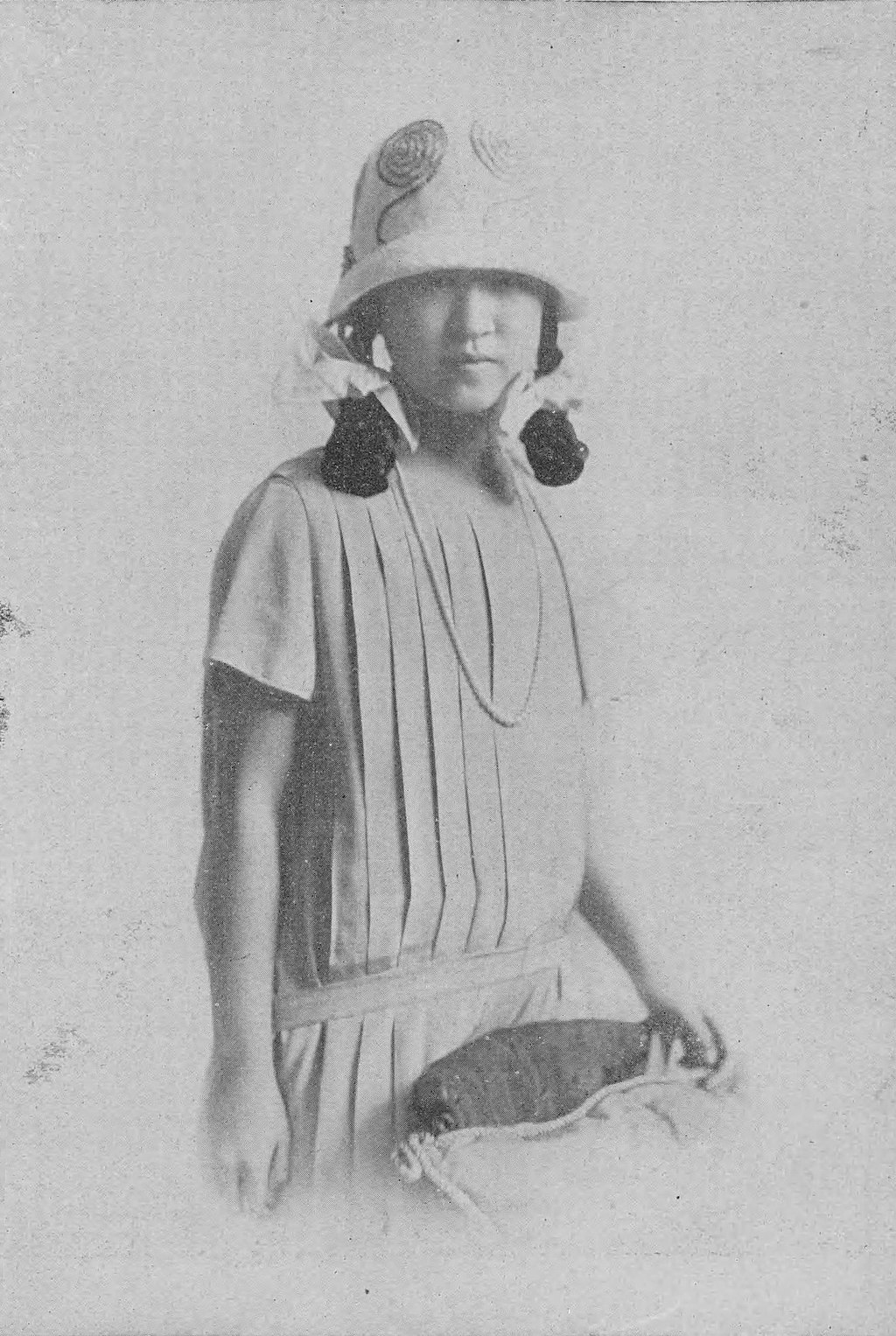

덕혜옹주는 대한제국의 마지막 황제 고종과 양귀인 사이에서 태어난 막내딸이며, 조선 왕실의 마지막 황녀입니다. 경운궁(현 덕수궁) 내에 외국 사신을 접견하던 준명당 건물을 그녀의 교육을 위한 유치원으로 사용하는 등 많은 사료를 통해 고종이 얼마나 그녀를 아꼈는지 알 수 있습니다. 그러나 그녀는 1912년 5월 25일에 태어나자마자 일제의 감시와 정치적 통제 아래 놓인 삶을 살게 됩니다. 명목상 일국의 '공주'였지만, 실상은 나라를 빼앗긴 인질과도 같은 존재였습니다.

유년기, 궁 안의 새장

고종의 지극한 사랑을 받던 덕혜옹주였지만, 고종이 서거하고, 왕실의 모든 실권이 일본으로 넘어가자 그녀의 삶도 크게 바뀌었습니다. 1925년, 일본 정부는 ‘황족 자제 교육’이라는 명분으로 그녀를 일본 유학길에 올렸습니다. 말이 교육을 위한 유학이지 실제로는 볼모 그 이상도 이하도 아니었다고 필자는 생각합니다. 그녀는 이 시점부터 조국을 떠나, 일본 속 조선 황녀라는 이중적 신분으로 살아야 했습니다.

일본 생활, 외로움과 감시 속에 보낸 청춘

일본으로 건너간 후 도쿄여자학습원에 입학한 덕혜옹주는 형식적인 교육을 받으며 지냈지만, 항상 일본 정부의 철저한 감시 아래 있었습니다. 그녀는 이국 땅에서 극심한 고립감을 느끼며 점차 정신적으로 쇠약해졌습니다. 사료에 의하면 만성적인 불면과 불안 증세가 상당히 심각했던 것 같습니다. 그런 와중에 1931년, 그녀는 일본 귀족 소 다케유키와 정략결혼을 하게 되는데, 이 결혼은 조선 왕실을 일본 귀족사회에 통합시키기 위한 정치적 의도였습니다. 그녀에게는 선택권이라는 게 없었겠죠.

결혼 생활과 정신 쇠약

소 다케유키와의 결혼은 덕혜옹주에게 행복을 가져다주지 못했습니다. 그녀는 딸 정혜를 낳았지만, 남편과의 관계는 소원했고 조국에 대한 그리움과 개인적인 정체성 혼란은 그녀의 정신적 붕괴를 가속시켰습니다. 결국 그녀는 1930년대 후반, 일본의 마쓰자와 병원에 입원하게 되며 사회와 단절되기 시작합니다. 황녀 신분이기는 하지만, 한 여성의 삶이 이렇게 기구할 수 있을까 안타깝기도 하고, 힘 없는 그녀에게 이렇게까지 했어야 했을까 하는 원망도 드는 부분입니다.

모든 것을 잃은채 귀국

덕혜옹주는 1962년 대한민국 정부의 조치로 고국으로 돌아옵니다. 그러나 이미 그녀는 정신적 고통과 기억의 혼란 속에 살고 있었습니다. 일상적인 삶이 불가능한 상태였을 것으로 추정되며, 유년 시절 유모였던 변복동이 마중을 나갔지만 그녀를 알아보지도 못했다고 합니다. 귀국 후 그녀는 창덕궁 낙선재에 마지막 황태자비 이방자 여사와 함께 거처하며 조용히 여생을 보내다, 1989년 4월 21일 77세의 나이로 생을 마감합니다. 공교롭게도 말년의 동반자였던 이방자 여사는 그로부터 9일 후 생을 마감합니다. 그녀의 귀국은 상징적인 복귀였지만, 실질적으로는 삶의 대부분을 타국에서 잃은 뒤였습니다.

그녀의 삶이 남긴 것

덕혜옹주는 단지 '조선의 마지막 공주'가 아니라, 제국주의와 식민지배라는 시대적 재앙 속에서 고통받은 수많은 이들을 대변하는 인물입니다. 여성으로서, 식민지 백성으로서, 그리고 인간으로서 그녀는 역사의 가장 깊은 상처를 온몸으로 견뎌낸 존재입니다. 그녀의 삶은 단순한 개인의 비극이 아닌, 시대와 민족의 기억으로 자리잡고 있습니다. 필자가 생각하는 덕혜옹주의 삶은 조선의 마지막 숨결이자, 우리가 기억해야 할 한국 근대사의 한 단면입니다.

역사와 영화의 만남

영화 덕혜옹주는 덕혜옹주의 비극적인 삶을 드라마틱하게 재구성하여 관객에게 강한 감정적 여운을 남깁니다. 하지만 영화보다 더 잔혹했던 현실의 삶은 우리에게 더 깊은 성찰을 요구합니다. 덕혜옹주를 통해 우리는 조선 왕실의 몰락과 식민지 시대의 아픔, 그리고 한 인간의 고통스러운 여정을 다시 바라보게 됩니다. 역사를 기억하는 것은 과거를 위로하는 일이자 미래를 준비하는 일입니다.

영토를 잃은 민족은 재생할 수 있어도, 역사를 잃은 민족은 재생할 수 없다. _ 단재 신채호 선생

참고문헌

- 박정희. (2015). 일제강점기 조선 왕실의 몰락과 덕혜옹주의 삶. 서울: 민족사.

- 이수진. (2016). 영화와 역사: 덕혜옹주를 중심으로. 서울: 한국영화연구소.

영상 시청이 편하신 분들을 위해 지금까지 살펴본 내용을 요약한 영상도 올립니다.